Valencia de Don Juan

Pregón íntegro Semana Santa ofrecido por Javier Revilla

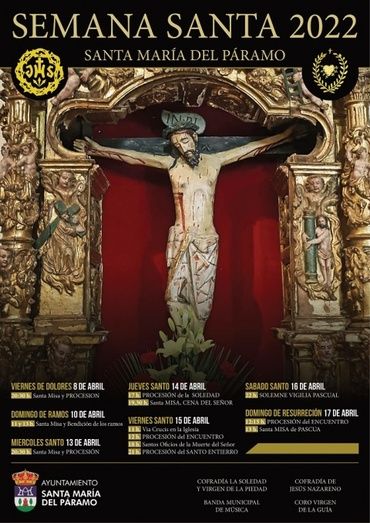

![[Img #61268]](http://leonsurdigital.com/upload/images/04_2022/709_img_5569.jpg)

Autoridades civiles y religiosas: alcalde, párroco; abades y seises; hermanos y cofrades; vecinos, familiares, amigos. Gracias por vuestra asistencia y por permitirme loar hoy aquí a la Semana Santa de Valencia de Don Juan. Es para mí un honor y una satisfacción personal.

A quienes vivimos con sentimiento la Semana Santa a veces nos preguntan nuestros amigos o familiares ¿por qué? ¿qué nos mueve a ello? Y yo al menos nunca sé responder con claridad. Será precisamente porque hablamos de un sentimiento muy personal.

Quizá me venga desde mis propios orígenes y no sea solo una casualidad el que, como bien recuerda mi madre a menudo, tras muchas horas de parto quisiese ver la luz el Domingo de Ramos del cada vez más lejano año de 1981.

Supongo que, entonces como ahora, en aquel Domingo de Ramos las calles coyantinas olerían a romero y laurel, ramilletes bendecidos en las misas matinales, para luego colgar de balcones o ventanas como protección. No procesionaba todavía el Jesús sobre la Borriquilla, obra que nuestro vecino Manuel del Campo tallaría en el año 2000 para representar la entrada en Jerusalén y que también sale, una semana después, como Resucitado.

Porque soy lo suficientemente mayor ya, sobrepasada la cuarentena de edad, para recordar todavía una Semana Santa anterior a la de los hábitos morados y negros que hoy podemos ver. Aquella de las calles oscuras y silenciosas que veían pasar las imágenes portadas a hombros ante la mirada curiosa y asustada de un niño, especialmente ante lo que más recuerdo, el Cristo Yacente en su dorada Urna, el que luego sería “mi paso” como más adelante os comentaré.

Antes, como historiador que soy, voy a intentar llevaros un rato al pasado, para tratar de imbuirnos en el contexto del barroco, la época de esplendor de la Semana Santa Coyantina y de todas las demás. Vamos a intentar trasladarnos 3 o 4 siglos atrás. Por favor, si queréis, cerrad los ojos y escuchad:

⭢⭢⭢ Sonido 1: serrón cortando madera

Sí, lo que escucháis es un serrón cortando madera. Quizá os estaréis preguntando qué tiene que ver este sonido con la Semana Santa. Os cuento.

Hemos viajado en el tiempo retrocediendo unos 350 años. No os puedo decir la fecha exacta, pero sí donde estamos. Nos hemos colado dentro del taller de un imaginero o escultor llamado Francisco de Castro Canseco, vecino de la cercana villa de Valderas.

En aquel taller, los aprendices más novatos siguen serrando y cepillando troncos de madera de pino, cortada en buena luna y secada durante varios años para garantizar que no abriese o soltase resina.

⭢⭢⭢ Sonido 2: sierra suave

En otra zona del taller, los oficiales ensamblarían los bloques de madera y comenzarían a trabajarla con cepillos y gubias.

⭢⭢⭢ Sonido 3: talla a gubia

Finalmente, el maestro del taller remataría los detalles de la obra en madera. Posteriormente la talla se policromaría con distintas capas. Completando todo un trabajo minucioso y perfeccionista.

Vamos a ver como alguna de las imágenes procesionales de la Semana Santa Coyantina, que suelen denominarse como “de escuela castellana”, estaba realizada por leoneses, así que habría que corregir el término castellano. Nuestro protagonista era de Valderas, de ascendencia gallega.

Con seguridad, sabemos que, a finales del siglo XVII, en el año 1679, este “maestro arquitecto del oficio de escultura y ensamblaje”, que así se hacía denominar Francisco de Castro, contrató con la Cofradía del Santísimo Sacramento de Villamañán “la [h]echura de un Santo Xpto de dos baras (sic) d[e] estatura, su estatua perfecta según arte, con su pelo y varba (sic) natural, uñas, dientes y lengua; y los ojos la parte q[u]e le tocase de christal, guardando la rregla por porción conforme a arte le toca”.

El contrato añadía “q[u]e la cabeça y braços, guardando las clabículas (sic), caderas y rrodillas, [h]aya de ser y sea de goznes (es decir, articulados, movibles); q[u]e todos los miembros, nervios y arterias se [h]an de [h]acer y disponer conforme arte, y con toda la demás perfección q[u]e en sí pudiere adelantar el dicho maestro”.

Ese Cristo para el Entierro del Viernes Santo de Villamañán, ha llegado a nuestros días en su “caja del sepulcro” (espléndida la urna de nuestra localidad vecina) pero muy modificado el Cristo respecto al original del siglo XVII, puesto que en los años 70 del siglo XX fueron eliminadas sus articulaciones y cabellos postizos.

Si han seguido el contrato con atención y si pusiéramos juntos a los Cristos de Villamañán y de Valencia de Don Juan, casi de forma inequívoca podremos asegurar que son piezas prácticamente gemelas. Así que no erraremos al atribuir su autoría a un joven, pero ya muy diestro Francisco de Castro, maestro escultor que haría fama posteriormente en Galicia, con extraordinaria obra especialmente en la Catedral de Orense.

⭢⭢⭢ Sonido 4: todos los sonidos juntos del taller

Las hábiles manos del taller de Francisco de Castro dieron forma a una talla sobrecogedora, nuestro Cristo en el Sepulcro, el cual, pese a su notable longevidad (suma ya tres siglos y medio de procesiones), ha llegado a nosotros casi intacto, sin repintes ni daños graves, algo verdaderamente sorprendente pues no siempre ha reposado como hoy en su Santo Sepulcro, sino que antaño su finalidad principal fue la de representar el acto del Desenclavo.

Qué impresionante debía ser aquella teatralización con este Cristo que hoy definiríamos como hiperrealista, que mueve caderas, brazos y cuello, tiene postizos los cabellos, barba y bigote, posee ojos de cristal, dientes de hueso, sangre de resina…

¿Dónde hacían aquel Desenclavo? Solo sabemos que cerca del castillo, no lejos del actual Jardín de los Patos, existía la zona conocida como “El Calvario”, pero seguramente sería mucho fantasear el pensar que allí desenclavasen a Cristo con el castillo de fondo.

Seguramente lo que allí se realizaban eran las estaciones de un Viacrucis, como hoy día seguimos realizando por la plaza de Santo Domingo, también con la muralla almenada del castillo como inmejorable escenografía. Me atrevo a decir que pocos Viacrucis tienen esta impresionante combinación.

Lo más probable es que el Desenclavo se hiciese bajo cubierto, dentro de un templo. ¿Cuál? ¿Quiénes asistirían? Son detalles que no conocemos. Hace más de un siglo que no tenemos memoria de la última realización de

dicho Descendimiento, por lo que son ya muchas generaciones sin contemplarlo. Por ahora solo hemos podido documentar un inventario de 1785 que nos habla de los objetos que se usaban para aquel “Teatro para el Descendimiento”. Cotilleemos un poco para ver qué tenían:

Dos bancos

Una Cruz grande

Dos pares de escaleras grandes (para subir a la Cruz para clavar y desenclavar la imagen de Cristo)

Tres clavos con sus tuercas

Dos martillos

⭢⭢⭢ Sonido 5: golpes clavando

Rótulos (serían titulus o cartelas con el acrónimo INRI u otros textos que desconocemos)

Una banda blanca (el largo sudario para descolgar la imagen de Cristo y con el que le hemos conocido envuelto durante años)

Otra Cruz para la procesión del Viernes Santo (se llevaba, como actualmente, una cruz desnuda)

Otra Cruz pequeña con su rótulo

Una lámpara de vidrio con sus yerros para fijar en la pared

(iluminación, que a veces se nos olvida que no existía electricidad)

Un frontal de lienzo pintado con su bastidor (escenografía, quizá emulando el Gólgota y los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús)

Dos tornillos de yerro con sus tuercas (atornillaban por seguridad, para evitar que se les cayese la imagen)

Unas escalerillas pequeñas

Una lanza de madera (inferimos que con ella se emulaba la Lanzada de Longinos)

Una hasta de pendón con un pedazo de damasco negro (hoy llevamos pendonetas negras)

Una cubierta de tercio pelo encarnado usada para el S[an]to Sepulcro (¿se taparía la Urna durante el resto del año?, quizás por ello se ha conservado tan bien…)

No faltaba detalle alguno. Aquel acto teatralizado debía ser soberbio.

¿Habría algún guion? ¿Se recitaría algún auto o las sagradas escrituras? Nada podemos decir actualmente al respecto.

Para evocar su ambiente, además de la escenografía ya descrita, solo podemos poner un sencillo sonido.

El único instrumento que aparece en el inventario es:

“Una esquila grande de metal”

⭢⭢⭢ Sonido 6: campanilla

Por supuesto, el inventario cita también el elemento principal:

Una Ymagen de Jesuchristo Sepultado en su Sepulcro dorado, con sus vidrieras y Angelitos a los remates

Efectivamente es el paso del Cristo Yacente que hoy conocemos, con la talla dentro de su Urna, la cual contaba entonces con ángeles en sus esquinas. Si hacen memoria del paso, la caja de madera dorada y acristalada se remata con un escudo en la parte de arriba, a modo de crestería, el emblema de la desaparecida Cofradía de la Vera Cruz.

¿Dónde estaban todos los elementos que hemos citado? En aquel año 1785 se guardaban en un templo muy desconocido, la entonces llamada Ermita de Santa Catalina, que antes había sido iglesia y en origen fue sinagoga judía, incautada y cristianizada en el siglo XIV. Este templo no estaría lejos de la actual Calle Mayor y pertenecía, al menos en los siglos XVII y XVIII, a la antedicha Cofradía de la Vera Cruz.

Si no se realizaba allí el Desenclavo (que sería lo más probable), con total seguridad de dicho templo partiría la procesión que, tras dicho acto del Descendimiento o en el transcurso del mismo, tendría lugar en la tarde- noche del Viernes Santo, el llamado Santo Entierro.

La Urna era el paso principal y único del Viernes Santo en la Semana Santa de aquellos siglos de contrarreforma y esplendor barroco. La portaban cuatro hombres y nuevamente el inventario de 1785 nos permite escuchar otro sonido del pasado, aunque este todavía pervive:

⭢⭢⭢ Sonido 7: horquetas del paso de la Urna

Lo habrán reconocido ¿verdad? El documento recoge que existían:

Quatro [h]orquillas para llevar el S[an]to Sepulcro con quatro almoadillas de droguete vieja (hoy todavía llevamos horquetas en el paso de la Urna, siendo el único que las mantiene pero ya sin fin de apoyo, aunque sí marcamos el paso con ellas, por lo que el sonido nos es familiar)

¿Por dónde discurriría aquella procesión del Santo Entierro? Tampoco lo sabemos. Recordad que, por aquel entonces, en el siglo XVIII, había, nada menos, 14 templos católicos en Valencia de Don Juan:

Santa María (la parroquia mayor, desaparecida, ubicada donde está actual edificio de los Agustinos, hacia la plaza Chica; queda su torre campanario, con esfera para reloj)

Salvador (donde actualmente está la Casa de la Cultura)

San Cristóbal (en la plaza Mayor, sustituida en el siglo XIX por la actual parroquia de San Pedro Apóstol)

Santiago (en su plaza)

San Miguel (en su plaza)

San Juan (en su plaza, la última en desaparecer, yo ya no la conocí, pero seguro que sí muchos de vosotros)

San Martín (en su calle, esquina con Cuchillo)

Santa Marina (en el medio de su plaza, derribada a comienzos del siglo XX)

San Andrés (en su plaza)

San Pedro (en su plaza, en su barrio)

Iglesia del convento de los Dominicos (actual Nuestra Señora del Castillo Viejo, cedida a los Agustinos)

11 iglesias + 3 ermitas

Ermita de San Lázaro (al sur de la localidad)

Ermita de San Roque (al este)

Ermita de Santa Catalina (la ya citada en la calle Mayor)

14 ni más ni menos. Por tanto, en los siglos XVII y XVIII se podía hacer todo un Vía Crucis yendo de templo en templo. Tal era el ingente patrimonio religioso coyantino. Y tan magna fue la pérdida que a lo largo de los siglos XIX y XX sufrió Valencia de Don Juan quedando despojado de casi todos ellos.

A cambio, eso sí, se construyó la gran parroquia de San Pedro Apóstol y allí se conservaron, si no todos, los mejores retablos e imágenes, todo un museo que ojalá sepamos hacer visitable como tal, pues irse de Valencia de Don Juan sin contemplar, aunque solo sea el impresionante retablo mayor, es una lástima. Allí, en el retablo renacentista obra de Guillermo Doncel para la iglesia del Salvador y con posible participación de Juan de Juni, está toda la Pasión de Cristo hecha arte.

Pero, volvamos de nuevo al siglo XVIII, una época de crisis. Valencia de Don Juan apenas podía mantener en pie sus iglesias. En el citado año 1785 ya estaba en ruina la ermita de Santa Catalina donde la Cofradía de la Vera Cruz guardaba sus pasos. Porque a mayores del Santo Sepulcro (Urna) con el Cristo Yacente, el inventario nos dice que tenían por entonces allí:

Un Cruzifijo (sic) grande de bulto (Cristo crucificado para procesionar, que no era, sin duda, el venerado Cristo de Santa Marina, el cual ya estaba en el retablo mayor de ese templo y que solo se procesionaba en rogativas muy especiales; quizás, sospecho, es el mismo Crucificado que se ha comenzado a procesionar en 2019 ¿por qué no? Yo creo que tiene muchas posibilidades de serlo porque tiene mucho porte procesional)

Otro [crucifijo] mediano que anda a los entierros (quiere decir que para acompañar a los sepelios de los cofrades se llevaba este Crucificado de menor tamaño)

Otro [crucifijo] más pequeño

Otro [Cristo] con la Cruz a cuesttas y túnica morada, en sus andas (este es nuestro paso del Nazareno; imagen titular de la Hermandad Jesús de Nazaret, uno de los emblemas de nuestra Semana Santa actual)

Otro [Cristo] atado a la Columna, con dos verdugos azotándole, en sus andas (es el que hoy llamamos paso de la Flagelación, actualmente solo con la imagen de Jesucristo, sin los dos sayones que tuvo, como tiene el paso de la vecina localidad de Villademor de la Vega; quizá el nuestro podrá volver a recuperar los verdugos en el futuro, aunque, eso sí, antes hay que restaurar la imagen principal)

Los sayones de la flagelación no es lo único que se ha perdido y que figura en el inventario de 1785, pues finaliza con:

Y Otro [Cristo] de la Oración en el Huerto, con un Ángel de bulto, quebrado, y sus andas grandes (Es una de las mayores sorpresas del inventario, pues es un paso que desapareció por completo. Al mencionarse en 1785 como parcialmente roto posiblemente ya no se recuperase; reitero que entonces la crisis era profunda; sería un paso semejante a las Oraciones en el Huerto de los Olivos que conservan en Villademor o Valderas, Jesús arrodillado ante el Ángel)

En la Semana Santa de los siglos XVII y XVIII cada paso saldría en su propia procesión, a lo largo de los distintos días de la Semana Santa.

Además de la esquila y las horquetas, que ya hemos escuchado, otros escritos recuerdan hace un siglo que a las procesiones las acompañaba un tambor destemplado, seguramente marcando el paso:

⭢⭢⭢ Sonido 8: tambor

No existían bandas musicales, ni de cornetas y tambores. Tampoco se habían creado, todavía, las llamadas “procesiones generales” que a partir de finales del siglo XIX o comienzos del XX surgen en toda España y agruparon varios pasos. Ello llegaría a nuestra Valencia de Don Juan en la década de 1990, con la creación de las nuevas Hermandad Jesús de Nazaret y Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. La primera eligió para organizar esa “procesión general” la tarde del Viernes Santo y por ello mantuvo el nombre de la histórica procesión vespertina: el Santo Entierro.

El actual Santo Entierro de la Semana Santa Coyantina nos permite disfrutar hoy de un cortejo procesional de seis pasos, varias bandas y centenares de cofrades, concitando miles de miradas desde las aceras y balcones. Un verdadero río de arte, religiosidad y sentimientos.

Por ello nuestro Viernes Santo ha sido declarado “Manifestación Popular de Interés Turístico Provincial”. Aunque ese día no solo destaca el Santo Entierro, sobresaliendo también el Encuentro y Viacrucis de la mañana, con el incomparable telón de fondo del castillo de Valencia de Don Juan.

Pero claro, nos falta mencionar en el inventario de 1785, la otra de las imágenes emblemáticas e icónicas de la actual Semana Santa Coyantina, la Dolorosa, la Virgen de los Dolores y Soledad. No, no me he olvidado de ella. He aquí otra de las particularidades de nuestra pasión local, porque esta talla siempre ha sido “independiente” a las demás.

Su lugar de culto no fue la ermita de Santa Catalina, sino la iglesia de los Dominicos, la que hoy llamamos Ntra Sra del Castillo Viejo o “de los Agustinos”.

Como hemos visto, la Dolorosa no pertenecía a la Cofradía de la Vera Cruz,

¿a quién entonces? ¿Quién la procesionaba? Según la tradición, esta Virgen es portada desde tiempo inmemorial por los vecinos del “Barrio Nuevo” (curioso nombre para la zona más antigua de Valencia de Don Juan, pues los testimonios arqueológicos constatan que aquel suelo lleva habitado más de 3.000 años).

Poco sabemos todavía de la imagen de la Dolorosa o Soledad. No la encontramos documentada, por ahora, hasta el siglo XIX en que los Dominicos tenían una Virgen del Rosario, “vestidera”. Constan en posteriores inventarios sus andas y diferentes mantos para ser Dolorosa o Soledad en las procesiones.

Con seguridad sabemos que solo desde los años 40 del pasado siglo acompaña a la Urna en el Santo Entierro del Viernes Santo, y lo hace como Mater Dolorosa ante su Hijo muerto. Duerme junto a Él esa noche en la parroquia y, el sábado, ya como Soledad, regresa a su templo, en su procesión particular.

La Dolorosa fue históricamente la única Virgen de la Semana Santa Coyantina, hasta el año 2004 en que comenzó a procesionar el paso de La Piedad, incorporada por la Hermandad Jesús de Nazaret al Santo Entierro. Su imagen es una Virgen del Camino tallada en 1960 por el insigne imaginero cántabro, afincado en León, Víctor de los Ríos.

Y así vamos regresando al presente más reciente de nuestra Semana Santa. Porque no quiero ni debo terminar sin recordar algunas de mis vivencias en primera persona, si ustedes me lo permiten. Seré breve.

Por acompañar a mi pandilla de amigos, que entonces (a finales de la década de los 90) se juntaron para formar la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad Jesús de Nazaret, allá me enrolé yo también. Pero siendo arrítmico como soy y por tanto carente de toda capacidad musical, me encomendaron lo poco que podía hacer, llevar el estandarte. Recuerdo los preparativos, tomándome mis siempre anchas medidas para cortar la tela de la túnica morada y la capa blanca que llevábamos. Y a coser se ha dicho, todo casero, entre mi abuela Vicenta, mi madre Esperanza y mi tía Pury.

Creo que el estreno del estandarte, y por tanto el mío (no el de la banda), fue, nada más y nada menos que en León capital, en la procesión de Hermandad, acompañando al Nazareno por el casco histórico de la ciudad romana.

Bueno, llegamos de milagro, porque el estreno casi se frustra ya que el autobús que conducía Ventura a punto estuvo de atropellar a un peatón que se abalanzó sobre el mismo por un paso no adecuado.

¡Leche! No la que le dimos al despistado peatón, sino la que llevaba en sus manos, recién comprada en el supermercado. Salpicó todo el parabrisas del autobús y por momentos nos temimos lo peor ¡Qué susto!

Penitencia hicimos luego, pues larga fue la procesión por León.

Yo las pasé canutas ese primer día, ya que el nuevo estandarte había olvidado un detalle esencial, no tenía ningún asa en la asta, por lo que el viento hacía conmigo lo que quería. Entre que era novato y no controlaba el paso, y el aire, ¡vaya movimientos! Algunos pensarían que había bebido…

Mientras, mis pobres compañeros de la banda sacaban callo en dedos y labios. Seguirían muchas procesiones por Laguna de Negrillos, por Valderas y por otras localidades. Y sobre todo por nuestras calles coyantinas. Éramos jóvenes y lo disfrutábamos mucho.

Pequeño inciso, para que conste. La banda de cornetas y tambores de la hermandad no fue la primera de la Semana Santa Coyantina, porque antaño yo mismo recuerdo la de la Cruz Roja y creo que hubo precedentes; ni fue la última porque después llegó la Banda de Cornetas y Tambores de La Soledad.

Aunque si de música hablamos en nuestra Semana Santa no podemos olvidar a la Coral Coyantina, que quizás debía tener algo más de protagonismo participando, por ejemplo, en algún descanso durante una procesión, como hace años hacía en León capital.

Y, por supuesto, debemos reconocer el gran aporte a la Semana Santa Coyantina de la centenaria banda de música de Valencia de Don Juan. La que año tras año nos pone la piel de gallina interpretando marchas como la del Bendito Cristo de Santa Marina, que nos legó el recientemente desaparecido Restituto Martín Enguita.

Una vez que dejé de portar el estandarte de la banda de cornetas de la hermandad, tras unos años de parón, pocos, me volvió el gusanillo por salir en procesión, pero esta vez tenía que ser en un paso. Y elegí el que siempre más me llamó la atención desde pequeño, la Urna con el Cristo Yacente.

Qué respeto llevar al Cristo Yacente sobre mi hombro, pensando en tantas generaciones que lo habrán hecho antes. Qué impactante es esta talla y ver lo que produce en la gente a nuestro paso. Desde nuestros capillos vemos que casi todo el mundo agacha la mirada, unos por respeto, incluso santiguándose, otros por la congoja que produce su dramático realismo.

Esto es lo que más nos impacta a los braceros de la Urna, hermanos a quienes también quiero destacar hoy aquí, con todo respeto hacia el resto. Somos quizá el paso menos agradecido por el público general, y me explico. En mi opinión personal, una procesión religiosa no debe buscar el aplauso, pero es algo que ya se ha generalizado y difícil de evitar.

Nuestro paso, el Santo Sepulcro, no suele recibir aplausos (y ni falta que hace, reitero), porque no se baila ni durante la procesión ni al finalizar la misma. Y no lo bailamos no porque no podamos físicamente, sino porque llevamos a Cristo muerto. Quizá pequemos de estrictos, pero esta es la razón. El gran público quizás no lo sepa y deba conocerlo. Solo buscamos el silencio roto por nuestro golpeteo de horquetas.

⭢⭢⭢ Sonido 9: horquetas del paso de la Urna (bis)

Entramos y salimos del templo con la Urna a hombros, sin más objetivo que cumplir una estación de penitencia que se repite durante los últimos cuatro siglos por las calles coyantinas, cada anochecer del Viernes Santo. Nos acompañan la Cruz desnuda tras el desenclavo, los faroles y las pendonetas negras. Todos somos la Urna: hombres, mujeres y niños, un grupo humano movido por un sentimiento común hacia ese Cristo Yacente de madera pero que el imaginero barroco logró tallar como si fuese realmente de carne y hueso.

Que nadie se ofenda, no dudo que es el mismo sentimiento que tendréis los demás hermanos, hermanas y cofrades del resto de pasos; también los papones de fila, con cruz o con luz; o las madrinas de paso, etcétera.

Todos, del primero al último, hacemos posible la SSC del s. XXI.

Uno de mis profesores de referencia, el antropólogo cultural de Alcuetas, José Luis Alonso Ponga, que es uno de los principales estudiosos de la Semana Santa en Castilla y León, explica como “aglutinante de la diáspora” el auge reciente de las procesiones en nuestro territorio en las últimas décadas.

“Aglutinante de la diáspora”. Efectivamente, hoy por hoy la Semana Santa Coyantina es, especialmente cada Viernes Santo, la mayor reunión de coyantinos: los de adopción, los nacidos que por fortuna o empeño nos quedamos aquí a vivir y los coyantinos que se fueron porque quisieron o porque se vieron obligados a partir de su pueblo.

Todos nos juntamos cada año, salvo casos excepcionales como los de los dos años precedentes, en la Semana Santa de nuestra patria chica, Valencia de Don Juan. El nexo son los pasos, su significante y su significado. El saber que antaño los portaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos… El saber que los acompañaron y rezaron nuestras madres, abuelas y bisabuelas, que, por cierto, también eran “cofradas” en Valencia de Don Juan al menos en el siglo XVI, “confradas” citan los documentos empleando un lenguaje inclusivo que hoy algunos critican, pero que muestra el pleno derecho de las mujeres a pertenecer a las cofradías penitenciales hace 5 siglos, ni más ni menos…

Termino. Para mí la Semana Santa Coyantina es todo esto que os he contado. Pero también es correr la tortilla (mañana es “domingo tortillero”, recuerden). Son los potajes de garbanzos y arroz (qué ricos, mamá), o el bacalao molinero. Era disfrutar, cuando podía, de las limonadas o de las típicas coyantinas rosquillas de pascua.

Y, ante todo, permítanmelo para concluir, para mí, en lo personal, desde el corazón, lo más importante de la Semana Santa son los cánticos de mi madre acompañando a su reverenciada Dolorosa, y el recuerdo de mi abuela Vicenta siguiendo descalza a su veneradísimo Nazareno; una imagen perenne en mi memoria la de mi abuela descalza en las procesiones.

¡Coyantinos y forasteros!

¡Sintamos y vivamos la Semana Santa 2022, que vuelve a las calles! Porque, como sentimiento, estuvo siempre, nunca se fue.

¡¡¡La Semana Santa Coyantina está, estuvo y estará!!! Muchas gracias.

![[Img #61268]](http://leonsurdigital.com/upload/images/04_2022/709_img_5569.jpg)

Autoridades civiles y religiosas: alcalde, párroco; abades y seises; hermanos y cofrades; vecinos, familiares, amigos. Gracias por vuestra asistencia y por permitirme loar hoy aquí a la Semana Santa de Valencia de Don Juan. Es para mí un honor y una satisfacción personal.

A quienes vivimos con sentimiento la Semana Santa a veces nos preguntan nuestros amigos o familiares ¿por qué? ¿qué nos mueve a ello? Y yo al menos nunca sé responder con claridad. Será precisamente porque hablamos de un sentimiento muy personal.

Quizá me venga desde mis propios orígenes y no sea solo una casualidad el que, como bien recuerda mi madre a menudo, tras muchas horas de parto quisiese ver la luz el Domingo de Ramos del cada vez más lejano año de 1981.

Supongo que, entonces como ahora, en aquel Domingo de Ramos las calles coyantinas olerían a romero y laurel, ramilletes bendecidos en las misas matinales, para luego colgar de balcones o ventanas como protección. No procesionaba todavía el Jesús sobre la Borriquilla, obra que nuestro vecino Manuel del Campo tallaría en el año 2000 para representar la entrada en Jerusalén y que también sale, una semana después, como Resucitado.

Porque soy lo suficientemente mayor ya, sobrepasada la cuarentena de edad, para recordar todavía una Semana Santa anterior a la de los hábitos morados y negros que hoy podemos ver. Aquella de las calles oscuras y silenciosas que veían pasar las imágenes portadas a hombros ante la mirada curiosa y asustada de un niño, especialmente ante lo que más recuerdo, el Cristo Yacente en su dorada Urna, el que luego sería “mi paso” como más adelante os comentaré.

Antes, como historiador que soy, voy a intentar llevaros un rato al pasado, para tratar de imbuirnos en el contexto del barroco, la época de esplendor de la Semana Santa Coyantina y de todas las demás. Vamos a intentar trasladarnos 3 o 4 siglos atrás. Por favor, si queréis, cerrad los ojos y escuchad:

⭢⭢⭢ Sonido 1: serrón cortando madera

Sí, lo que escucháis es un serrón cortando madera. Quizá os estaréis preguntando qué tiene que ver este sonido con la Semana Santa. Os cuento.

Hemos viajado en el tiempo retrocediendo unos 350 años. No os puedo decir la fecha exacta, pero sí donde estamos. Nos hemos colado dentro del taller de un imaginero o escultor llamado Francisco de Castro Canseco, vecino de la cercana villa de Valderas.

En aquel taller, los aprendices más novatos siguen serrando y cepillando troncos de madera de pino, cortada en buena luna y secada durante varios años para garantizar que no abriese o soltase resina.

⭢⭢⭢ Sonido 2: sierra suave

En otra zona del taller, los oficiales ensamblarían los bloques de madera y comenzarían a trabajarla con cepillos y gubias.

⭢⭢⭢ Sonido 3: talla a gubia

Finalmente, el maestro del taller remataría los detalles de la obra en madera. Posteriormente la talla se policromaría con distintas capas. Completando todo un trabajo minucioso y perfeccionista.

Vamos a ver como alguna de las imágenes procesionales de la Semana Santa Coyantina, que suelen denominarse como “de escuela castellana”, estaba realizada por leoneses, así que habría que corregir el término castellano. Nuestro protagonista era de Valderas, de ascendencia gallega.

Con seguridad, sabemos que, a finales del siglo XVII, en el año 1679, este “maestro arquitecto del oficio de escultura y ensamblaje”, que así se hacía denominar Francisco de Castro, contrató con la Cofradía del Santísimo Sacramento de Villamañán “la [h]echura de un Santo Xpto de dos baras (sic) d[e] estatura, su estatua perfecta según arte, con su pelo y varba (sic) natural, uñas, dientes y lengua; y los ojos la parte q[u]e le tocase de christal, guardando la rregla por porción conforme a arte le toca”.

El contrato añadía “q[u]e la cabeça y braços, guardando las clabículas (sic), caderas y rrodillas, [h]aya de ser y sea de goznes (es decir, articulados, movibles); q[u]e todos los miembros, nervios y arterias se [h]an de [h]acer y disponer conforme arte, y con toda la demás perfección q[u]e en sí pudiere adelantar el dicho maestro”.

Ese Cristo para el Entierro del Viernes Santo de Villamañán, ha llegado a nuestros días en su “caja del sepulcro” (espléndida la urna de nuestra localidad vecina) pero muy modificado el Cristo respecto al original del siglo XVII, puesto que en los años 70 del siglo XX fueron eliminadas sus articulaciones y cabellos postizos.

Si han seguido el contrato con atención y si pusiéramos juntos a los Cristos de Villamañán y de Valencia de Don Juan, casi de forma inequívoca podremos asegurar que son piezas prácticamente gemelas. Así que no erraremos al atribuir su autoría a un joven, pero ya muy diestro Francisco de Castro, maestro escultor que haría fama posteriormente en Galicia, con extraordinaria obra especialmente en la Catedral de Orense.

⭢⭢⭢ Sonido 4: todos los sonidos juntos del taller

Las hábiles manos del taller de Francisco de Castro dieron forma a una talla sobrecogedora, nuestro Cristo en el Sepulcro, el cual, pese a su notable longevidad (suma ya tres siglos y medio de procesiones), ha llegado a nosotros casi intacto, sin repintes ni daños graves, algo verdaderamente sorprendente pues no siempre ha reposado como hoy en su Santo Sepulcro, sino que antaño su finalidad principal fue la de representar el acto del Desenclavo.

Qué impresionante debía ser aquella teatralización con este Cristo que hoy definiríamos como hiperrealista, que mueve caderas, brazos y cuello, tiene postizos los cabellos, barba y bigote, posee ojos de cristal, dientes de hueso, sangre de resina…

¿Dónde hacían aquel Desenclavo? Solo sabemos que cerca del castillo, no lejos del actual Jardín de los Patos, existía la zona conocida como “El Calvario”, pero seguramente sería mucho fantasear el pensar que allí desenclavasen a Cristo con el castillo de fondo.

Seguramente lo que allí se realizaban eran las estaciones de un Viacrucis, como hoy día seguimos realizando por la plaza de Santo Domingo, también con la muralla almenada del castillo como inmejorable escenografía. Me atrevo a decir que pocos Viacrucis tienen esta impresionante combinación.

Lo más probable es que el Desenclavo se hiciese bajo cubierto, dentro de un templo. ¿Cuál? ¿Quiénes asistirían? Son detalles que no conocemos. Hace más de un siglo que no tenemos memoria de la última realización de

dicho Descendimiento, por lo que son ya muchas generaciones sin contemplarlo. Por ahora solo hemos podido documentar un inventario de 1785 que nos habla de los objetos que se usaban para aquel “Teatro para el Descendimiento”. Cotilleemos un poco para ver qué tenían:

Dos bancos

Una Cruz grande

Dos pares de escaleras grandes (para subir a la Cruz para clavar y desenclavar la imagen de Cristo)

Tres clavos con sus tuercas

Dos martillos

⭢⭢⭢ Sonido 5: golpes clavando

Rótulos (serían titulus o cartelas con el acrónimo INRI u otros textos que desconocemos)

Una banda blanca (el largo sudario para descolgar la imagen de Cristo y con el que le hemos conocido envuelto durante años)

Otra Cruz para la procesión del Viernes Santo (se llevaba, como actualmente, una cruz desnuda)

Otra Cruz pequeña con su rótulo

Una lámpara de vidrio con sus yerros para fijar en la pared

(iluminación, que a veces se nos olvida que no existía electricidad)

Un frontal de lienzo pintado con su bastidor (escenografía, quizá emulando el Gólgota y los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús)

Dos tornillos de yerro con sus tuercas (atornillaban por seguridad, para evitar que se les cayese la imagen)

Unas escalerillas pequeñas

Una lanza de madera (inferimos que con ella se emulaba la Lanzada de Longinos)

Una hasta de pendón con un pedazo de damasco negro (hoy llevamos pendonetas negras)

Una cubierta de tercio pelo encarnado usada para el S[an]to Sepulcro (¿se taparía la Urna durante el resto del año?, quizás por ello se ha conservado tan bien…)

No faltaba detalle alguno. Aquel acto teatralizado debía ser soberbio.

¿Habría algún guion? ¿Se recitaría algún auto o las sagradas escrituras? Nada podemos decir actualmente al respecto.

Para evocar su ambiente, además de la escenografía ya descrita, solo podemos poner un sencillo sonido.

El único instrumento que aparece en el inventario es:

“Una esquila grande de metal”

⭢⭢⭢ Sonido 6: campanilla

Por supuesto, el inventario cita también el elemento principal:

Una Ymagen de Jesuchristo Sepultado en su Sepulcro dorado, con sus vidrieras y Angelitos a los remates

Efectivamente es el paso del Cristo Yacente que hoy conocemos, con la talla dentro de su Urna, la cual contaba entonces con ángeles en sus esquinas. Si hacen memoria del paso, la caja de madera dorada y acristalada se remata con un escudo en la parte de arriba, a modo de crestería, el emblema de la desaparecida Cofradía de la Vera Cruz.

¿Dónde estaban todos los elementos que hemos citado? En aquel año 1785 se guardaban en un templo muy desconocido, la entonces llamada Ermita de Santa Catalina, que antes había sido iglesia y en origen fue sinagoga judía, incautada y cristianizada en el siglo XIV. Este templo no estaría lejos de la actual Calle Mayor y pertenecía, al menos en los siglos XVII y XVIII, a la antedicha Cofradía de la Vera Cruz.

Si no se realizaba allí el Desenclavo (que sería lo más probable), con total seguridad de dicho templo partiría la procesión que, tras dicho acto del Descendimiento o en el transcurso del mismo, tendría lugar en la tarde- noche del Viernes Santo, el llamado Santo Entierro.

La Urna era el paso principal y único del Viernes Santo en la Semana Santa de aquellos siglos de contrarreforma y esplendor barroco. La portaban cuatro hombres y nuevamente el inventario de 1785 nos permite escuchar otro sonido del pasado, aunque este todavía pervive:

⭢⭢⭢ Sonido 7: horquetas del paso de la Urna

Lo habrán reconocido ¿verdad? El documento recoge que existían:

Quatro [h]orquillas para llevar el S[an]to Sepulcro con quatro almoadillas de droguete vieja (hoy todavía llevamos horquetas en el paso de la Urna, siendo el único que las mantiene pero ya sin fin de apoyo, aunque sí marcamos el paso con ellas, por lo que el sonido nos es familiar)

¿Por dónde discurriría aquella procesión del Santo Entierro? Tampoco lo sabemos. Recordad que, por aquel entonces, en el siglo XVIII, había, nada menos, 14 templos católicos en Valencia de Don Juan:

Santa María (la parroquia mayor, desaparecida, ubicada donde está actual edificio de los Agustinos, hacia la plaza Chica; queda su torre campanario, con esfera para reloj)

Salvador (donde actualmente está la Casa de la Cultura)

San Cristóbal (en la plaza Mayor, sustituida en el siglo XIX por la actual parroquia de San Pedro Apóstol)

Santiago (en su plaza)

San Miguel (en su plaza)

San Juan (en su plaza, la última en desaparecer, yo ya no la conocí, pero seguro que sí muchos de vosotros)

San Martín (en su calle, esquina con Cuchillo)

Santa Marina (en el medio de su plaza, derribada a comienzos del siglo XX)

San Andrés (en su plaza)

San Pedro (en su plaza, en su barrio)

Iglesia del convento de los Dominicos (actual Nuestra Señora del Castillo Viejo, cedida a los Agustinos)

11 iglesias + 3 ermitas

Ermita de San Lázaro (al sur de la localidad)

Ermita de San Roque (al este)

Ermita de Santa Catalina (la ya citada en la calle Mayor)

14 ni más ni menos. Por tanto, en los siglos XVII y XVIII se podía hacer todo un Vía Crucis yendo de templo en templo. Tal era el ingente patrimonio religioso coyantino. Y tan magna fue la pérdida que a lo largo de los siglos XIX y XX sufrió Valencia de Don Juan quedando despojado de casi todos ellos.

A cambio, eso sí, se construyó la gran parroquia de San Pedro Apóstol y allí se conservaron, si no todos, los mejores retablos e imágenes, todo un museo que ojalá sepamos hacer visitable como tal, pues irse de Valencia de Don Juan sin contemplar, aunque solo sea el impresionante retablo mayor, es una lástima. Allí, en el retablo renacentista obra de Guillermo Doncel para la iglesia del Salvador y con posible participación de Juan de Juni, está toda la Pasión de Cristo hecha arte.

Pero, volvamos de nuevo al siglo XVIII, una época de crisis. Valencia de Don Juan apenas podía mantener en pie sus iglesias. En el citado año 1785 ya estaba en ruina la ermita de Santa Catalina donde la Cofradía de la Vera Cruz guardaba sus pasos. Porque a mayores del Santo Sepulcro (Urna) con el Cristo Yacente, el inventario nos dice que tenían por entonces allí:

Un Cruzifijo (sic) grande de bulto (Cristo crucificado para procesionar, que no era, sin duda, el venerado Cristo de Santa Marina, el cual ya estaba en el retablo mayor de ese templo y que solo se procesionaba en rogativas muy especiales; quizás, sospecho, es el mismo Crucificado que se ha comenzado a procesionar en 2019 ¿por qué no? Yo creo que tiene muchas posibilidades de serlo porque tiene mucho porte procesional)

Otro [crucifijo] mediano que anda a los entierros (quiere decir que para acompañar a los sepelios de los cofrades se llevaba este Crucificado de menor tamaño)

Otro [crucifijo] más pequeño

Otro [Cristo] con la Cruz a cuesttas y túnica morada, en sus andas (este es nuestro paso del Nazareno; imagen titular de la Hermandad Jesús de Nazaret, uno de los emblemas de nuestra Semana Santa actual)

Otro [Cristo] atado a la Columna, con dos verdugos azotándole, en sus andas (es el que hoy llamamos paso de la Flagelación, actualmente solo con la imagen de Jesucristo, sin los dos sayones que tuvo, como tiene el paso de la vecina localidad de Villademor de la Vega; quizá el nuestro podrá volver a recuperar los verdugos en el futuro, aunque, eso sí, antes hay que restaurar la imagen principal)

Los sayones de la flagelación no es lo único que se ha perdido y que figura en el inventario de 1785, pues finaliza con:

Y Otro [Cristo] de la Oración en el Huerto, con un Ángel de bulto, quebrado, y sus andas grandes (Es una de las mayores sorpresas del inventario, pues es un paso que desapareció por completo. Al mencionarse en 1785 como parcialmente roto posiblemente ya no se recuperase; reitero que entonces la crisis era profunda; sería un paso semejante a las Oraciones en el Huerto de los Olivos que conservan en Villademor o Valderas, Jesús arrodillado ante el Ángel)

En la Semana Santa de los siglos XVII y XVIII cada paso saldría en su propia procesión, a lo largo de los distintos días de la Semana Santa.

Además de la esquila y las horquetas, que ya hemos escuchado, otros escritos recuerdan hace un siglo que a las procesiones las acompañaba un tambor destemplado, seguramente marcando el paso:

⭢⭢⭢ Sonido 8: tambor

No existían bandas musicales, ni de cornetas y tambores. Tampoco se habían creado, todavía, las llamadas “procesiones generales” que a partir de finales del siglo XIX o comienzos del XX surgen en toda España y agruparon varios pasos. Ello llegaría a nuestra Valencia de Don Juan en la década de 1990, con la creación de las nuevas Hermandad Jesús de Nazaret y Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. La primera eligió para organizar esa “procesión general” la tarde del Viernes Santo y por ello mantuvo el nombre de la histórica procesión vespertina: el Santo Entierro.

El actual Santo Entierro de la Semana Santa Coyantina nos permite disfrutar hoy de un cortejo procesional de seis pasos, varias bandas y centenares de cofrades, concitando miles de miradas desde las aceras y balcones. Un verdadero río de arte, religiosidad y sentimientos.

Por ello nuestro Viernes Santo ha sido declarado “Manifestación Popular de Interés Turístico Provincial”. Aunque ese día no solo destaca el Santo Entierro, sobresaliendo también el Encuentro y Viacrucis de la mañana, con el incomparable telón de fondo del castillo de Valencia de Don Juan.

Pero claro, nos falta mencionar en el inventario de 1785, la otra de las imágenes emblemáticas e icónicas de la actual Semana Santa Coyantina, la Dolorosa, la Virgen de los Dolores y Soledad. No, no me he olvidado de ella. He aquí otra de las particularidades de nuestra pasión local, porque esta talla siempre ha sido “independiente” a las demás.

Su lugar de culto no fue la ermita de Santa Catalina, sino la iglesia de los Dominicos, la que hoy llamamos Ntra Sra del Castillo Viejo o “de los Agustinos”.

Como hemos visto, la Dolorosa no pertenecía a la Cofradía de la Vera Cruz,

¿a quién entonces? ¿Quién la procesionaba? Según la tradición, esta Virgen es portada desde tiempo inmemorial por los vecinos del “Barrio Nuevo” (curioso nombre para la zona más antigua de Valencia de Don Juan, pues los testimonios arqueológicos constatan que aquel suelo lleva habitado más de 3.000 años).

Poco sabemos todavía de la imagen de la Dolorosa o Soledad. No la encontramos documentada, por ahora, hasta el siglo XIX en que los Dominicos tenían una Virgen del Rosario, “vestidera”. Constan en posteriores inventarios sus andas y diferentes mantos para ser Dolorosa o Soledad en las procesiones.

Con seguridad sabemos que solo desde los años 40 del pasado siglo acompaña a la Urna en el Santo Entierro del Viernes Santo, y lo hace como Mater Dolorosa ante su Hijo muerto. Duerme junto a Él esa noche en la parroquia y, el sábado, ya como Soledad, regresa a su templo, en su procesión particular.

La Dolorosa fue históricamente la única Virgen de la Semana Santa Coyantina, hasta el año 2004 en que comenzó a procesionar el paso de La Piedad, incorporada por la Hermandad Jesús de Nazaret al Santo Entierro. Su imagen es una Virgen del Camino tallada en 1960 por el insigne imaginero cántabro, afincado en León, Víctor de los Ríos.

Y así vamos regresando al presente más reciente de nuestra Semana Santa. Porque no quiero ni debo terminar sin recordar algunas de mis vivencias en primera persona, si ustedes me lo permiten. Seré breve.

Por acompañar a mi pandilla de amigos, que entonces (a finales de la década de los 90) se juntaron para formar la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad Jesús de Nazaret, allá me enrolé yo también. Pero siendo arrítmico como soy y por tanto carente de toda capacidad musical, me encomendaron lo poco que podía hacer, llevar el estandarte. Recuerdo los preparativos, tomándome mis siempre anchas medidas para cortar la tela de la túnica morada y la capa blanca que llevábamos. Y a coser se ha dicho, todo casero, entre mi abuela Vicenta, mi madre Esperanza y mi tía Pury.

Creo que el estreno del estandarte, y por tanto el mío (no el de la banda), fue, nada más y nada menos que en León capital, en la procesión de Hermandad, acompañando al Nazareno por el casco histórico de la ciudad romana.

Bueno, llegamos de milagro, porque el estreno casi se frustra ya que el autobús que conducía Ventura a punto estuvo de atropellar a un peatón que se abalanzó sobre el mismo por un paso no adecuado.

¡Leche! No la que le dimos al despistado peatón, sino la que llevaba en sus manos, recién comprada en el supermercado. Salpicó todo el parabrisas del autobús y por momentos nos temimos lo peor ¡Qué susto!

Penitencia hicimos luego, pues larga fue la procesión por León.

Yo las pasé canutas ese primer día, ya que el nuevo estandarte había olvidado un detalle esencial, no tenía ningún asa en la asta, por lo que el viento hacía conmigo lo que quería. Entre que era novato y no controlaba el paso, y el aire, ¡vaya movimientos! Algunos pensarían que había bebido…

Mientras, mis pobres compañeros de la banda sacaban callo en dedos y labios. Seguirían muchas procesiones por Laguna de Negrillos, por Valderas y por otras localidades. Y sobre todo por nuestras calles coyantinas. Éramos jóvenes y lo disfrutábamos mucho.

Pequeño inciso, para que conste. La banda de cornetas y tambores de la hermandad no fue la primera de la Semana Santa Coyantina, porque antaño yo mismo recuerdo la de la Cruz Roja y creo que hubo precedentes; ni fue la última porque después llegó la Banda de Cornetas y Tambores de La Soledad.

Aunque si de música hablamos en nuestra Semana Santa no podemos olvidar a la Coral Coyantina, que quizás debía tener algo más de protagonismo participando, por ejemplo, en algún descanso durante una procesión, como hace años hacía en León capital.

Y, por supuesto, debemos reconocer el gran aporte a la Semana Santa Coyantina de la centenaria banda de música de Valencia de Don Juan. La que año tras año nos pone la piel de gallina interpretando marchas como la del Bendito Cristo de Santa Marina, que nos legó el recientemente desaparecido Restituto Martín Enguita.

Una vez que dejé de portar el estandarte de la banda de cornetas de la hermandad, tras unos años de parón, pocos, me volvió el gusanillo por salir en procesión, pero esta vez tenía que ser en un paso. Y elegí el que siempre más me llamó la atención desde pequeño, la Urna con el Cristo Yacente.

Qué respeto llevar al Cristo Yacente sobre mi hombro, pensando en tantas generaciones que lo habrán hecho antes. Qué impactante es esta talla y ver lo que produce en la gente a nuestro paso. Desde nuestros capillos vemos que casi todo el mundo agacha la mirada, unos por respeto, incluso santiguándose, otros por la congoja que produce su dramático realismo.

Esto es lo que más nos impacta a los braceros de la Urna, hermanos a quienes también quiero destacar hoy aquí, con todo respeto hacia el resto. Somos quizá el paso menos agradecido por el público general, y me explico. En mi opinión personal, una procesión religiosa no debe buscar el aplauso, pero es algo que ya se ha generalizado y difícil de evitar.

Nuestro paso, el Santo Sepulcro, no suele recibir aplausos (y ni falta que hace, reitero), porque no se baila ni durante la procesión ni al finalizar la misma. Y no lo bailamos no porque no podamos físicamente, sino porque llevamos a Cristo muerto. Quizá pequemos de estrictos, pero esta es la razón. El gran público quizás no lo sepa y deba conocerlo. Solo buscamos el silencio roto por nuestro golpeteo de horquetas.

⭢⭢⭢ Sonido 9: horquetas del paso de la Urna (bis)

Entramos y salimos del templo con la Urna a hombros, sin más objetivo que cumplir una estación de penitencia que se repite durante los últimos cuatro siglos por las calles coyantinas, cada anochecer del Viernes Santo. Nos acompañan la Cruz desnuda tras el desenclavo, los faroles y las pendonetas negras. Todos somos la Urna: hombres, mujeres y niños, un grupo humano movido por un sentimiento común hacia ese Cristo Yacente de madera pero que el imaginero barroco logró tallar como si fuese realmente de carne y hueso.

Que nadie se ofenda, no dudo que es el mismo sentimiento que tendréis los demás hermanos, hermanas y cofrades del resto de pasos; también los papones de fila, con cruz o con luz; o las madrinas de paso, etcétera.

Todos, del primero al último, hacemos posible la SSC del s. XXI.

Uno de mis profesores de referencia, el antropólogo cultural de Alcuetas, José Luis Alonso Ponga, que es uno de los principales estudiosos de la Semana Santa en Castilla y León, explica como “aglutinante de la diáspora” el auge reciente de las procesiones en nuestro territorio en las últimas décadas.

“Aglutinante de la diáspora”. Efectivamente, hoy por hoy la Semana Santa Coyantina es, especialmente cada Viernes Santo, la mayor reunión de coyantinos: los de adopción, los nacidos que por fortuna o empeño nos quedamos aquí a vivir y los coyantinos que se fueron porque quisieron o porque se vieron obligados a partir de su pueblo.

Todos nos juntamos cada año, salvo casos excepcionales como los de los dos años precedentes, en la Semana Santa de nuestra patria chica, Valencia de Don Juan. El nexo son los pasos, su significante y su significado. El saber que antaño los portaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos… El saber que los acompañaron y rezaron nuestras madres, abuelas y bisabuelas, que, por cierto, también eran “cofradas” en Valencia de Don Juan al menos en el siglo XVI, “confradas” citan los documentos empleando un lenguaje inclusivo que hoy algunos critican, pero que muestra el pleno derecho de las mujeres a pertenecer a las cofradías penitenciales hace 5 siglos, ni más ni menos…

Termino. Para mí la Semana Santa Coyantina es todo esto que os he contado. Pero también es correr la tortilla (mañana es “domingo tortillero”, recuerden). Son los potajes de garbanzos y arroz (qué ricos, mamá), o el bacalao molinero. Era disfrutar, cuando podía, de las limonadas o de las típicas coyantinas rosquillas de pascua.

Y, ante todo, permítanmelo para concluir, para mí, en lo personal, desde el corazón, lo más importante de la Semana Santa son los cánticos de mi madre acompañando a su reverenciada Dolorosa, y el recuerdo de mi abuela Vicenta siguiendo descalza a su veneradísimo Nazareno; una imagen perenne en mi memoria la de mi abuela descalza en las procesiones.

¡Coyantinos y forasteros!

¡Sintamos y vivamos la Semana Santa 2022, que vuelve a las calles! Porque, como sentimiento, estuvo siempre, nunca se fue.

¡¡¡La Semana Santa Coyantina está, estuvo y estará!!! Muchas gracias.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.32